うなぎプラネットとは

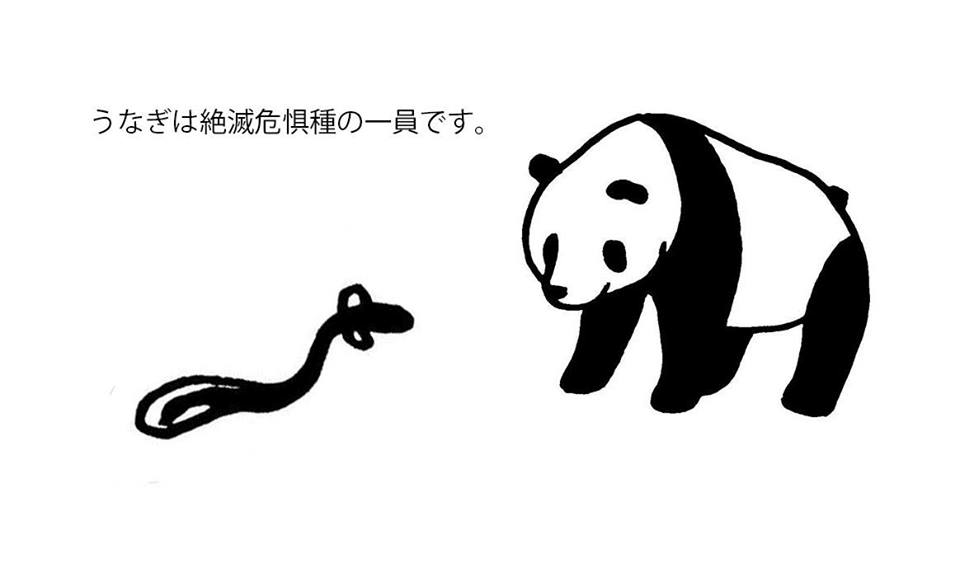

ウナギは蒲焼きや鰻重などの料理はもちろん、神仏の使いとして信仰されたり、昔話に登場したり、 「うなぎのぼり」などの慣用句になるなど日本人にとって身近な魚ですが、近年その資源量が大きく減少しています。

その一方で日本ではニホンウナギ以外にも外国産のウナギなども輸入し、土用の丑の日ともなるとスーパーやコンビニなどでも安価大量に販売されています。

いま何らかのアクションをおこなさなければ、生き物としてのウナギも文化としてのウナギも、遠からず消失してしまうかもしれません。

近年、ウナギにまつわる生物学は大きく進展していますが、ウナギの生態保全のための情報発信は依然として不足しています。一般消費者にウナギの危機的状況が正しく理解されているとは言い難く、いまのままでは研究者や行政,流通業界,消費者それぞれが、単独で有効な保全対策を講じることを期待するのは難しいでしょう。

そこで自由な立場にある大学が、ウナギの生態,流通経済,社会環境,文化などを総合的に研究し、ウナギについての包括的理解をうながし、保全を啓発する必要があると私たちは考えました。

日本大学は2015年4月より学部連携総合研究プログラムとして「うなぎプラネット」をたちあげ、ウナギにまつわる総合的研究を展開しています。さまざまな学部から専門分野を異にする教授・研究者があつまり、ウナギにまつわる生態・文化の総合的包括的理解をはかり、絶滅の危機にあるウナギの保全をよびかけています。